BIOCULTURA SONORENSE

Antecedentes

Los antecedentes históricos en nuestro país ante el interés por estudiar la flora y fauna se pueden dividir en dos fuentes principales: la primera de raíz prehispánica, la cual integra una inherente carga cosmogónica e ideológica, existente hasta la actualidad primordialmente con base en los relatos orales subsistentes en las poblaciones con raíces indígenas. La segunda fuente histórica se fundamenta en los diversos estudios científicos posteriores a la colonización; uno de los primeros y principales exponentes es el Códice Badiano, el cual muestra parte de la vida del México mesoamericano, en donde la salud se obtenía mediante el equilibrio entre el cuerpo y las fuerzas naturales y sobrenaturales (Loera & Arjona, 2020). Paralelo a estos estudios, en la zona norte de México, los textos redactados por los padres jesuitas Pérez de Rivas, Pfefferkorn y Nentuig, señalaban algunos aspectos socioculturales de relevancia entre las sociedades indígenas y su relación con el medio natural (Bañuelos & Salido, 2012).

Sin embargo, no es desconocido que durante y posterior a la colonización existió una ruptura entre la visión holística y simbólica de las culturas nativas ante el entorno natural y la perspectiva colonizadora, caracterizada más por un interés pragmático-utilitario de las ciencias naturales; ejemplo de esto son los estudios naturalistas de finales del siglo XIX y principios del XX, los cuales no se interesaron por las culturas vivas, centrándose solo en los organismos y sus componentes (Pulido & Cuevas, 2020). Es decir, se acrecentó o permaneció el poco interés (salvo algunas excepciones) por estudiar y relacionar los aspectos etnobiológicos a las investigaciones en materia biológica, lo cual derivó en un menosprecio por los conocimientos tradicionales.

Ahora, en nuestra etapa contemporánea se intenta recuperar los conocimientos de las culturas tradicionales, no únicamente por la conveniencia de encontrar soluciones alternativas a los momentos de crisis ambientales y de salud, ejemplificadas por la necesidad de integrar la medicina tradicional dentro de los sistemas oficiales para mejorar la calidad de vida de los pacientes por razones de orden cultural y económico (Huerta, citado por Esquivel, et al., 2012), sino también para revalorar y preservar los saberes todavía existentes en las sociedades indígenas.

Propósitos

El Jardín Etnobiológico Comunitario de Sonora, como parte de la Red de Jardines Etnobiológicos apoyados por el CONACyT es partícipe para lograr un cambio respecto a los antecedentes del tema biocultural, al impulsar un cambio de paradigma basado en un diálogo abierto con orientación al cuidado comunitario.

Los temas presentes en esta primera exposición no son exhaustivos, solo son ejemplo del estado actual de los grandes temas y discusiones que giran en torno a los conocimientos locales, la crisis ambiental, el reconocimiento del valor de la diversidad cultural, así como cambios en los paradigmas entre la ciencia y desarrollo rural. El objetivo primordial es plantar la semilla para futuras investigaciones acerca de los saberes locales, precisamente para evitar los abusos o la arbitrariedad al momento para decidir si aplicar estos conocimientos o no (Bañuelos & Salido, 2012).

Esta exposición y las posteriores que surjan a raíz de las investigaciones etnobiológicas en territorio sonorense, servirán primordialmente como plataforma educativa a nuestros visitantes, la información contenida permitirá fortalecer y procurar un equilibrio entre el acervo cultural local con el pensamiento científico, no oponiéndolos entre sí sino complementándolos.

Así como en las comunidades indígenas, donde los jóvenes aprenden mediante la observación y práctica de las actividades productivas realizadas por los mayores con experiencia, la exposición procurará motivar a los visitantes para conservar los conocimientos tradicionales que cada cultura sonorense posee, siempre desde un punto de vista ético y respeto a ellas.

Alternamente, la exposición tiene enfoque principal en veinte plantas nativas o representativas de la geografía del Estado de Sonora, con un firme interés por ampliar la información a corto y mediano plazo. Por lo pronto, la información de estas veinte especies explica algunas de las maneras de apropiación del ambiente por los grupos étnicos de Sonora; las formas culturales por medio de las cuales se ordena, conocen y explotan la naturaleza; cómo socializan el entorno natural y cómo conectan los elementos del ambiente con la cultura.

De forma complementaria a la exposición, se invita a visitar el catálogo de flora endémica, en el cual el visitante puede visualizar información sociocultural y científica de cada una de las especies con las que el jardín cuenta.

Biocultura sonorense. Primera exposición general

El Estado de Sonora presenta una gran diversidad biológica. Por su ubicación geográfica presenta los climas tropical y subtropical, en él se hallan representados seis biomas característicos de la región: 1) desierto, 2) franja árida y semiárida de las planicies centrales, 3) franja tropical y subtropical, 4) sierra alta, 5) ecosistemas deltaicos, y 6) ecosistema marino-costero, con subsistemas del desierto sonorense y chihuahuense, matorral xerófilo espinoso, selva tropical caducifolia, bosques de encino-pino, y pastizales (Romo, 2017).

Entre estos biomas destaca el Desierto de Sonora el cual es el más tropical de Norteamérica y se caracteriza por tener la mayor diversidad de formas de vida y endemismos entre las comunidades desérticas del mundo. Un tercio de las 2 500 especies de plantas de este espacio son endémicas (Durand, 1996).

Ante el medio árido mayoritariamente presente en el estado, cabe preguntarse: ¿cómo a través del tiempo han logrado desarrollarse las diferentes culturas sonorenses frente a un ambiente con tales características? A partir de esta pregunta se puede reflexionar sobre una multiplicidad de respuestas con implicancia ética, entre ellas que, la sociedad humana no solo compite para dominar el medio ambiente y los ecosistemas de flora y fauna, sino en su colaboración con ellos para cohabitar en un equilibrio de supervivencia y permanencia.

Ante tal premisa, la flora y fauna son elementos fundamentales en la construcción del entretejido histórico-cultural de la sociedad humana. En ellas las culturas locales pasadas y presentes del suelo sonorense han basado su economía, alimentación, expresiones mítico-religiosas, las vivencias folklóricas, el arraigo y perpetuación de sus costumbres, sus labranzas, la vivienda, el vestir, el desarrollo de los conocimientos médicos, de defensa y otros usos vitales, que se han transmitido y transformado en las generaciones a través del lenguaje (Oses, 2010).

Por nombrar un solo ejemplo de lo anterior, están las cactáceas, plantas simbólicas no solo de Sonora, sino del país completo (en la bandera nacional). Este tipo de flora fue determinante en el pasado prehispánico para la integración de núcleos de población humana, pues diferentes tribus concurrían en época de fructificación a las zonas habitadas por estas plantas (Alanís & Velazco, 2008), dándole la oportunidad de socializar el medio.

Sin embargo, lejos de las actuales y acostumbradas prácticas de sobreexplotación, las culturas precedentes de origen local optaron por una educación basada en la “depredación prudente» (Álvarez & Cassiano, 2003), cuyo fundamento está en su conocimiento del medio habitado, su cuidado y en evitar las consecuencias nocivas de perder elementos comprometiendo el equilibrio natural. Es decir, https://expresscredit.com.ua estas formas de pensamiento, filosofía y cosmovisión se reflejan en prácticas holísticas inherentes a la gente que lo posee, es su modo de vida; donde existe un sistema de autoridad (natural), se establecen, siguen y respetan las reglas para cuidar el uso de los recursos, siendo por tanto, una verdad de vida (Chávez & Herrera, 2018).

El conocimiento tradicional tiene proximidades ideológicas en gran parte de las culturas indígenas, no obstante, cada una tiene características únicas, por lo tanto, las particularidades son las verdaderamente interesantes a la hora de resaltar el valor individual de las culturas como los guarijíos, mayos, yaquis, pimas, seris, pápagos y cucapás. Consecuentemente, la información de sus prácticas comunitarias, sus instituciones, relaciones sociales y rituales; son el reflejo conjunto de habilidades socioculturales frente a sus áreas geográficas particulares, permitiéndoles aprovecharlas de la mejor manera.

Debe puntualizarse la necesidad de preservar este tipo de conocimiento tradicional sobre todo para sus custodios representados por la gente de cada etnia sonorense, quienes día a día llevan a cabo sus actividades sustentadas en él, sobre todo para las generaciones actuales y venideras quienes tienen que poner en balance los conocimientos de su cultura y la externa a esta. Para ayudar a ello, la información de esta primera exposición se clasificó de acuerdo con los usos generales administrados a las plantas, muchas de ellas con más de un uso conforme a las partes utilizadas para los fines descritos. Dicho sea de paso, esta clasificación no implica un orden de importancia.

Clasificación de acuerdo al uso:

- Uso económico,

- Alimenticio,

- Medicinal,

- Para la construcción,

- Ritual,

- Artesanal e industrial,

- Cosmético,

- Combustible,

- Forrajero,

- Ornamental, y

- De cacería o defensa.

Toda la información biocultural conocida en cada uno de los clasificadores tiene un invaluable valor por sí mismo, por ofrecer una idea significativa de los “porqués” su importancia para cada etnia, sin embargo, hasta el momento, el área de estudio con mayor información es la relacionada a los usos medicinales, principalmente por su contenido general pues su uso no implica necesariamente la pertenencia a grupos étnicos.

La Organización Mundial de la Salud en el 2019 mencionó que del 20% al 39% de la población en México practica la herbolaria, al considerar también a los alimentos con propiedades funcionales (Gutiérrez; et al., 2020). Y sin duda alguna, esto inicia en el campo de la medicina tradicional, en el cual los paisajes indígenas son los laboratorios bioculturales donde se practica el intercambio entre plantas silvestres, arvenses o ruderales y domesticadas (Boege, citado por Reyes; et al., 2021).

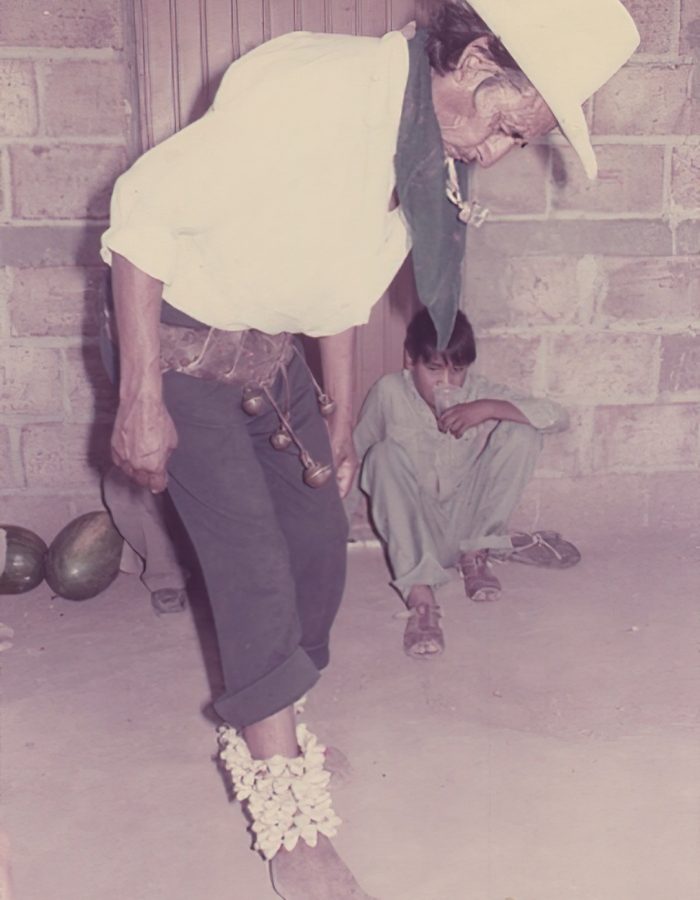

Desde los orígenes prehispánicos hasta la actualidad, es evidente que las prácticas medicinales tradicionales han variado por la influencia de otras culturas médicas; por la introducción de nuevas especies de plantas desde la etapa de colonización europea, incluyendo algunas procedentes de Oriente medio e incluso Asia y Oceanía, y también a los cambios en los perfiles de las poblaciones mediante factores no médicos —como los económicos, ecológicos y religiosos—. Dicha fusión sincrética se ha intentado perpetuar a través del tiempo generando una tradición (Villarreal-Ibarra et al., 2014); empero, también es latente la pérdida de muchos conocimientos trascendentales en esta materia, principalmente por la naturaleza oral de su transmisión y los embates del México moderno por «actualizar” a los grupos étnicos (López, 2020). Los adultos mayores de muchas de las etnias del país y por supuesto también sonorenses, mencionan la intención en transmitir el conocimiento, pero encuentran resistencia de las nuevas generaciones a usar las plantas medicinales (Gutiérrez; et al., 2020). Ante tal contexto, muchas veces los ancianos son literalmente “bibliotecas vivientes” para las comunidades por su elevado conocimiento tradicional, y la muerte de uno de ellos significa una “extinción” de una parte importante de la historia e identidad del grupo.

Por último, los representantes de la medicina tradicional indígena se encuentran personificados en la mayoría de pueblos por los curanderos, parteras, hierberos y hueseros, aunque también se encuentra un gran número de especialistas como los rezanderos, sobadores, ensalmadores, graniceros, chupadores, culebreros, adivinadores, entre otros, designados de acuerdo con sus prácticas específicas; estas personas se distinguen como guías espirituales e intérpretes de la cultura e ideología.

Y como dato a tener en cuenta, la OMS estableció en 1991 el Día Mundial de la Medicina Tradicional a través de la Declaración de Beijing, el cual se conmemora cada 22 de octubre.

Cosmovisión

Una parte esencial, importante y obligatoria que surge al indagar temas bioculturales, es la cosmovisión de cada etnia, es decir, su manera particular para interpretar el mundo. Durante algunos estudios etnobiológicos realizados en Argentina, una joven indígena mapuche de la zona afirmó categóricamente que los «hombres blancos» nunca podrían llegar a comprender sus relaciones milenarias con las plantas a menos que estudiaran su religión, su cosmovisión (Scarpa & Pacor, 2015). Tal afirmación no se equivoca, pues esos conocimientos son tal vez la única vía para conocer el desarrollo de una visión integral por la naturaleza y no de fragmentación (Oses, 2010); ello no significa que los pueblos indígenas u otras sociedades rurales no causen daños ambientales, sino más bien, muchos de ellos tienen una habilidad autorreguladora y flexible de modificar la estrategia de manejo conforme a los efectos producidos sobre los recursos de su medio, y en un sentido estricto, también sobre el ciclo de los ecosistemas (Chávez & Herrera, 2018).

Las cosmovisiones, pero sobre todo las acciones resultantes de las mismas, llegan a influir de manera profunda en el ecosistema habitado para establecer un equilibrio, es decir, parte de la zona es producto cultural y no natural (Chávez & Herrera, 2018). Es entonces cuando se afirma que el conocimiento indígena, mediante la experiencia empírica construye una significación de la flora, fauna y la topografía en el cual cada elemento resulta inseparable de la representación del cosmos, de las normas y las prácticas religiosas (Scarpa & Pacor, 2015).

Actualmente, todas las prácticas culturales étnicas de suelo sonorense tienen relaciones y significados ancestrales legados por los dioses que dieron origen a su cultura, pero también se suma lo cristiano, resultando en un sincretismo entre prácticas y creencias animistas. Este animismo se fundamenta básicamente por no establecer distinciones esenciales entre los seres existentes el universo, quienes se consideran dotados de almas –incluso los animales y las plantas– y con diferencias externas constitutivas de una mera apariencia (Scarpa & Pacor, 2015).

Ejemplo de lo anterior es la práctica común de las comunidades indígenas, para dar nombres a los sitios donde residen de acuerdo a su coexistencia simbiótica en la cotidianidad. Los integrantes de la comunidad se preocupan y ocupan por conocer profundamente su territorio, de tal forma que distinguen las especies vegetales y animales. Así, los nombres que reciben sus espacios geográficos guardan relación estrecha con la realidad observada; estos toman el nombre de un río, de una cueva, un animal o una planta (Bañuelos & Salido, 2012).

Seris

La forma de vida de los seris tiene fundamento desde la época prehispánica, por lo cual las prácticas alimenticias, de salud y vivienda están ligadas a la recolección y procesamiento de lo recolectado. Para la resolución de problemas y necesidades relacionadas a lo anterior, la división anual en dos temporadas, húmeda y de sequía, les permitió subsistir hasta la actualidad.

La principal por relevancia fue la temporada húmeda, al permitirles el desarrollo de la sociedad. El entorno que permitían estas épocas de abundancia fueron determinantes para el progreso de conocimientos astronómicos, esto fue trascendente porque con base en la observación de las diversas constelaciones y las pléyades, éstas señalaban la cosecha de dos principales fuentes de subsistencia: el sahuaro y la pitahaya; estas dos plantas fueron la guía principal para señalar patrones de asentamiento, así como algunas formas de división del trabajo y manifestaciones de poder, como por ejemplo, el tabú sobre el consumo del primer fruto colectado, porque este era reservado a las ancianas de la familia, probablemente para reforzar las jerarquías en la organización de la actividad y en la sociedad.

Además, en esta época del año las manifestaciones de la naturaleza eran fuertes y benéficas, lo cual permitió configurar las explicaciones de las raíces seris mediante los mitos de origen, representados por deidades femeninas y fertilidad ligada a estas; por tal razón, la actividad recolectora era encargada a las mujeres. Mientras la caza y aprovechamiento de arribo de la tortuga cahuama a las costas eran actividades masculinas. Esto hasta nuestro presente, deriva en la reproducción ideológica de la prácticas económicas. Del mismo modo, estas épocas posibilitaron las reuniones intergrupales para estrechar los vínculos entre las diferentes «familias» de una «nación», probablemente realizando intercambios matrimoniales, ritos de paso, redistribución de bienes y circulación de información.

Una figura social que está relacionada a aspectos más allá de la práctica médica es el chamán, pues sus conocimientos de sanación le atribuyen un gran peso político e ideológico, fundamentado este poder en el origen místico de sus habilidades.

Finalmente, aún con esta breve información general puede apreciarse, la importancia en la relación de la etnia Seri con la naturaleza. La colecta y el consumo individual son un elemento importante para el mantenimiento físico de los seris, pero la socialización de producción y consumo son la base de la reproducción ideológica del grupo y uno de los ejes centrales de su conducta social.

Información obtenida del trabajo de investigación: Uso alimenticio y medicinal de las cactáceas entre los seris de Sonora, realizado por Ana María Álvarez Palma y Gianfranco Cassiano.

Ficha bibliográfica: Álvarez & Cassiano. (2003). Uso alimenticio y medicinal de las cactáceas entre los seris de Sonora. En: Dimensión Antropológica, año 10, vol. 27. Disponible en: http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=879

Guarijíos

El pueblo Guarijío/Makurawe ha aprendido a vivir con la sierra y no en ella, esto se sustenta fácilmente al comprobar que para ellos el monte y el río siguen representando una fuente importante de alimentos a través de la caza, la pesca y la recolección. En suma, han construido su vida en estrecha simbiosis con el entorno natural, constituyendo un ejemplo de sobrevivencia biológica y cultural. Aquí en este espacio físico, han edificado cultura, economía, identidad, sentido de pertenencia y saberes.

En la práctica cosmológica, es como si en cada uno de los rincones de las casas, hubiesen trasladado un pedazo del monte. Las viviendas generalmente constan de un cuarto y una ramada, espacios construidos básicamente con piedras, barro y plantas, materiales fundamentales que son base para el objetivo primordial de la vida: procurar la buena salud.

La cosmovisión guarijío dice: si se está bueno y sano, se está bien, con buena cara y buena fuerza, puede entonces cumplir la obligación, puesto que el que está sano se siente bien, no está triste, está bien con Dios, su familia, con su comunidad, y los demás. Para los guarijío, el individuo es tan importante como el todo. Consideran que la vida no está separada de la existencia de las plantas, de los ríos, de los animales y demás elementos naturales, sino que toda ella depende de la concordancia con cada uno de ellos. Es una concepción integral del mundo donde se entrelazan aspectos biológicos, sociales, religiosos y culturales.

En la medicina tradicional guarijío, los conceptos de balance y equilibrio constituyen nociones fundamentales que se interpretan en sentido físico, psíquico, mítico moral y religioso, por ello es que la enfermedad va más allá de las causas meramente biológicas; aspectos como el coraje, la ansiedad, la tristeza, la envidia, el susto o el “mal puesto”, son también causas de enfermedad. Entonces para abatir los males, distinguir con facilidad una gran diversidad plantas es esencial para saber qué parte usar y en qué temporada aprovecharlas.

Paralelo a ello, la flora también tiene un alto grado de importancia dentro de sus ceremonias religiosas. Sincréticamente, en las ceremonias, la guásima (Guazuma ulmifolia) es transformada en cruz, símbolo religioso central de sus fiestas. El etcho (Pachycereus pectenaboriginum), el torote (Bursera laxiflora), y el bule (Lagenaria sicerar) son convertidos en arpa, máscara de pascola y sonaja respectivamente. Con estos elementos cantan y bailan evocando a la naturaleza, se le canta al palo verde, al lobo, a la avispa, al sauz y a la colmena. Los sones que tocan en las fiestas son al mapache, maguey, carrizo, iguana, tecolote, coyote, zopilote, gavilán y ardilla.

Información obtenida del trabajo de investigación: Enredados con la sierra. Las plantas en las estrategias sostenibles de sobrevivencia del grupo indígena Guarijío/Marukawe de Sonora México, realizado por Noemí Flores Bañuelos y Patricia Salido Araiza.

Ficha bibliográfica: Bañuelos &Salido. (2020). Enredados con la sierra. Las plantas en las estrategias sostenibles de sobrevivencia del grupo indígena Guarijío/Marukawe de Sonora México. En: Tecnología en marcha, núm. 1, vol. 33. Disponible en: https://doi.org/10.18845/tm.v33i1.3849

Yaquis

La forma de vida del pueblo Yaqui siempre ha estado ligada a la naturaleza y su territorio, así lo refiere toda la mitología de origen. La tribu fundamenta el sentido del mundo a través de un concepto de territorio compuesto por: itom toosa “nuestro nido”; Itom ania “nuestro universo”, e itom téeka “nuestro cielo”. Estos conceptos no solo consideran un plano físico o terrenal, sino una rica multiplicidad de dimensiones espirituales y simbólicas muy poderosas como la yo’o ania “mundo antiguo”; juya ania “mundo del monte”; yo’o jo´aram “lugar de los encantos” ; choki ania “mundo de las estrellas”; tenku ania “mundo de los sueños”; el sewa ania “mundo flor” , y el bawe/ ba’am/ baa’am que concentra la presencia ancestral del agua (río y mar) como espacio de poder. Estos conceptos para alguien ajeno a la cultura yaqui suelen ser difíciles de comprender y en consecuencia poder respetar, por lo que la coexistencia entre percepciones culturales se dificulta.

Lo que actualmente vemos o escuchamos en los relatos orales también tienen un aspecto sincrético entre las deidades prehispánicas y el catolicismo practicado por la mayoría de la tribu, en ellos existen las deidades principales simbolizadas por el sol —Itom achai “Nuestro Padre”— y la luna —Itom Aye “Nuestra Madre”, quienes están en la bóveda celeste representada por las estrellas, el cual se asevera como el origen primordial de la humanidad y por esa razón se regresa a las estrellas al morir.

Mitológicamente, los ejemplos de unidad humano-naturaleza están plasmados por historias como la de los Sures, quienes fueron seres formados en los pantanos del río Yaqui, capaces de comunicarse con plantas y animales, y su destino tuvo dos vertientes: la parte de los Surem que sin temor aceptaron ser bautizados por los hombres blancos con cruces, con el tiempo crecieron altos y se convirtieron en los Yaquis; la otra parte, quienes se negaron, huyeron por el río yendo a parar al monte y mar donde se convirtieron en animales del agua o tierra.

Otros relatos míticos hablan de la creación del propio medio en que habitan los Yaquis, algunos describen el origen del río Yaqui teniendo como protagonistas a animales como el sapo Boobok y el uso de plantas (maíz y hojas) que utilizaron los Sures para ayudarle a formar el río. Otro mito narra una historia de lucha entre animales simbolizando el bien y mal, para lograr un equilibrio natural, como el “chapulín brujo” quien derrotó a la gigantesca serpiente que amenazaba la vida de los Sures, resultando en la creación de algunos cerros sagrados para la tribu.

Además igual de importante se vuelve el modo en que los ahora descendientes de los Sures, logran adquirir dones especiales para ejercerlos con respeto y honor durante toda su vida, pues es a través de medios místicos encontrados en su propia tierra — primeramente se internan en el juya ania “mundo del monte” para poder acceder al yo’o jo´aram “lugar de los encantos” — donde logran obtener las habilidades para ser danzante, artesano, músico, curandero, etcétera.

En la cosmovisión Yaqui encontramos elementos constitutivos de un todo, de ahí provienen los demás elementos culturales, es por ello que se defiende el agua, la tierra, las costumbres, porque todo ello nació de un solo lugar, el cual fue heredado y cada generación tiene el deber de protegerlo para no ser ellos quienes terminen perdiendo su esencia. Sin embargo, para esta cultura también es un hecho que como las demás, han perdido muchas de prácticas culturales, entre ellas las relacionadas con las plantas porque la modernidad y las relaciones sociales con el entorno, han obligado a que la sociedad de la comunidad busque incorporarse a las relaciones de mercado.

Información obtenida del trabajo de investigación realizado por Redescubramos Sonora para el sitio web del Museo Étnico de los Yaquis. https://redescubramossonora.mx/museodelosyaquis

Ficha bibliográfica:Redescubramos Sonora. (2022). “Cosmovisión” [Exposición digital permanente]. Ciudad Obregón Sonora. Disponible en: https://redescubramossonora.mx/museodelosyaquis/cosmovision

Usos generales de algunas plantas representativas del territorio sonorense y la importancia para los grupos étnicos o el medio en que viven

Mezquite

Es una planta emblemática del estado, con gran valor cultural por el uso que tribus precolombinas daban a las vainas y madera. A la vez, es un recurso alimenticio de gran importancia para grupos étnicos de la región debido al alto valor nutricional de la semilla (Celaya et al., 2021). Las etnias solían recolectar las péchitas verdes (vainas), después las molían y las cocinaban, la péchita seca recolectada del suelo se tostaba y después molía en metates o morteros y finalmente la tamizaban en una canasta. Con la harina se realizaban galletas (Little, 2020) y también se cocinaba atole (INIFAP, 2004). Las péchitas también se utilizaban para preparar bebidas alcohólicas. Tanto para la fauna silvestre como para el ganado, también es una fuente importante de alimento (Little 2020; INIFAP, 2004).

Recolectores como los Seri conocieron su fenología; la cosecha de esta planta marcaba la denominación de su calendario anual; lo mismo ocurría con grupos de agricultores, como los Pima de la época prehispánica quienes tuvieron en el mezquite una planta básica para su alimentación. En la sierra de «El Pinacate» se han encontrado molinos de piedra (metates) para hacer harina de mezquite, que datan del año 1200 a.c., estos tipos de molinos aún son usados por los pápagos y los seris (Fernández; et al., 2010).

Carnigea gigantea o saguaro

Para los indígenas Pápagos (Tohono O’odham), Pimas, Seris y Yaquis, el saguaro constituye más que una materia prima, es parte importante de su existir. Lo usan como alimento, medicina y tiene un significado mágico religioso.

Cylindropuntia fulgida o choya

La fauna silvestre y el ganado consume los frutos (Pinkava et al., 2020), algunas aves utilizan las ramas para anidar sobre ellas, así como las ratas neótomas utilizan la planta para protegerse de los depredadores (Little, 2020).

Clasificación de usos etnobiológicos

Económico

Jojoba

Es una de las plantas muy conocidas y utilizadas local, nacional e internacionalmente. Tiene múltiples propiedades y usos en diferentes industrias (carburantes, ceras, cosmética, biodiesel, lubricantes, ordenadores y plásticos) además de ser el único vegetal que produce cera líquida o éster (Medina, 2017).

Actualmente, la jojoba es una planta de interés económico a nivel global, pues los aceites presentes en sus semillas tienen propiedades invaluables, especialmente para la industria de lubricantes, la cosmética y farmacéutica (Celaya et al., 2021). El aceite de jojoba se considera un recurso renovable muy importante pues puede reemplazar aceites originados con hidrocarburos como el petróleo.

Mezquite

Planta cuyo decremento ha sido considerable en la actualidad, debido a la deforestación realizada para ampliar el área de pastizal y por el alto aprovechamiento que existe para la obtención de leña, madera, producción de postes y uso como materia prima para elaboración de carbón (Ríos; et al., 2012). Por lo anterior se encuentra listada como planta en riesgo por la NOM-059 SEMARNAT 2010.

De acuerdo al conocimiento social, muchas de las plantas pueden ser consideradas sagradas y otras todo lo contrario, tal es el caso del mezquite, el cual, en algunos lugares es considerado como maleza y planta invasora que aprovecha terrenos agrícolas en descanso y áreas de pastizal (Ríos; et al., 2012).

La madera del mezquite ha sido utilizada para construcción de material de caza, herramientas, fibras para cuerdas, canastas, medicina, molcajetes, delimitar terrenos agrícolas, sombreado durante labores agropecuarias, obtención de vainas para alimentar ganado doméstico y pintura negra. Actualmente tiende a usarse como combustible, carbón, postes y se utiliza para elaborar artesanías. En Hermosillo, Sonora, existe una compañía que produce muebles a partir de la madera del mezquite (Little, 2020). Las flores de mezquite también son aprovechadas por los apicultores, quienes colocan los enjambres de abejas bajo árboles de mezquite durante la época primaveral para la producción de miel (Little, 2020).

Pitaya

El fruto de la pitaya es muy conocido en Sonora además de ser importante en el comercio local (Little, 2020). Se consume tanto fresco como en nieve.

Olneya tesota A. Gray

o palo fierro

Este árbol es culturalmente muy importante ya que es parte de la mitología y rituales de las etnias Seri y Pima (Celaya et al., 2021).

Ferocactus emory o biznaga

Actualmente, la biznaga es una especie de importancia para la apicultura. La pulpa de la biznaga se utiliza para hacer un cubierto de consumo humano (Celaya et al., 2021).

Aprovechamiento económico por etnia

Yaquis

La comercialización de las plantas en mayor medida sucede entre familias y comunidades, generalmente en los mercados y días de tianguis. Otras prácticas actuales son la colocación de venta en la carretera para ofrecer el producto a los paseantes. Aunque, en muchas ocasiones, la forma de intercambio de estas no sucede a través del dinero; la comunalidad de la etnia promueve que entre todos se ayuden: brindando excesos de producción de algunas plantas o compartir lo colectado en campo con otras familias.

Algunas especies son recolectadas solo por hombres, otras solo por mujeres y en algunas otras participa toda la familia. En varias ocasiones, el recolector propone un precio de venta o lo comparte a otras familias a cambio de otro tipo de beneficio y para apoyar a otras familias.

La recolección de plantas en la etnia se ha resignificado, la cual pasó de ser una actividad para el hogar y se convirtió en una actividad que busca ser remunerada. Entonces, el aprovechamiento del patrimonio local promueve dos enfoques. El primer enfoque es la apertura para ejercer mayor presión sobre el patrimonio biocultural de la comunidad; y, el segundo enfoque tiene que ver con la posibilidad de revalorizar el uso de las plantas como elementos de consolidación y resignificación de la cultura.

Seris

En los años sesenta los seris desarrollaron el comercio de artesanías con madera de palo fierro, las figuras originales de esta madera son de un alto costo en el mercado formal e informal (Little, 2020).

Alimentación

Hablar de comida es mucho más que hablar de un mero aspecto material de la vida de los hombres. La comida de los pueblos está vinculada a su cultura. Nutrirse es un acto biológico, comer es un acto cultural (Iturriaga citado por Bañuelos & Salido, 2012).

Usos generales

Agave angustifolia / mezcal

El mezcal aparece junto con la triada: maíz-frijol-calabaza, como sustento de los primeros sonorenses. Se le reconocía por ser un alimento muy nutritivo y que tenía la cualidad de no descomponerse por algunas semanas. La importancia de la preservación de conocimientos locales se refleja fielmente en casos como este, principalmente porque dependiendo de los conocimientos sobre la planta y el ambiente es como puede o no funcionar determinado uso. Así lo narra Guadalupe Parra de la etnia Seri: en el pasado reciente, a Sonora trajeron gente de Jalisco para la preparación de una bebida a base de agave (bacanora) y no funcionó, el motivo fue el querer hacerlo como allá, en piletas, y se les engusanó [sic], se les echó a perder, no funcionó. Entonces tuvieron que hacerlo como se hace aquí, fermentar con ‘toy’ gabazo, lo tradicional, pues (Bañuelos & Salido, 2012).

En las comunidades mestizas de la sierra, la mayoría solo hace referencia al uso del mezcal para la elaboración de la bebida alcohólica, conocida como bacanora. Ello no significa que existan algunas personas, especialmente las de mayor edad, que saben o han utilizado el mezcal para otros propósitos (Bañuelos & Salido, 2012).

Por otra parte, los platillos que se preparan con base en el Agave angustifolia son: dulce o cubierto, tortillas, panecillos, agua fresca, se guisa solo o con verduras o huevo. En los mercados del sur de Sonora, especialmente en Navojoa y Huatabampo, todavía se pueden observar algunos vendedores de mezcal preparado de esa manera. (Bañuelos & Salido, 2012)

Otras plantas de gran importancia para uso alimenticio en el norte de México son las cactáceas, estas habitan de manera natural únicamente en el Continente Americano, siendo México el país número uno por su riqueza de especies. Se utilizan los nopales, tunas y otros frutos de ejemplares silvestres incluyendo cactáceas columnares, biznagas y pitayas. Actualmente, como consecuencia de su extracción y utilización, en ocasiones desmedida, un porcentaje elevado de estas especies se han catalogado en riesgo de extinción como el caso de las biznagas que se utilizan para elaborar el acitrón o dulce de biznaga, este tipo de dulce requiere cortar a los ejemplares de gran tamaño desde la base, sacrificando así a individuos que tardaron varias décadas en alcanzar su tamaño ideal. (Hernández & Vargas, 2021).

Usos por especie

- Jojoba - La semilla ha sido utilizada en forma tostada o molida para preparar bebidas con agua o leche y azúcar junto con harina de maíz, lo que denominan champurrado y jojolate. También se elaboran galletas y pan (Medina, 2017).

- Pachycereus pringlei o cardón - El cardón es uno de los cultivos tradicionales más importantes, ya que a principios de verano da un fruto jugoso y dulce, todavía se cosecha y es consumido fresco o en conserva a través de secado (Felger & Moser, 1976).

- Cylindropuntia bigelovii o cholla güera - Las articulaciones o tallos jóvenes de menos de un año de crecimiento han sido utilizados como alimento y el corazón de la raíz se hervía y el té obtenido se usaba como diurético (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Mammillaria grahamii o cabeza de viejo - Los frutos de las cabezas de viejito han sido consumidos por adultos y niños a manera de snack por su agradable sabor agridulce (Felger, 1976; Celaya et al., 2021).

- Ferocactus emory o biznaga - La pulpa de la biznaga se utiliza para hacer un cubierto de consumo humano, mientras que la fauna suele alimentarse de los frutos, por ejemplo, los jabalíes se alimentan de su raíz (Celaya et al., 2021).a

- Carnegiea gigantea o saguaro - Los nativos americanos cosechaban los frutos del saguaro anualmente y con ellos hacían vino, mermelada y obtenían las semillas. Los seris usaban tanto las flores, como los frutos y las semillas para alimentarse (Álvares & Cassiano, 2003), también comen el fruto que en forma de jarabe puede conservarse por meses. Pero, el fruto del saguaro no solo ha sido alimento para los pobladores, pues es un componente alimenticio de gran importancia para la fauna silvestre, especialmente insectos, aves y roedores (Little, 2021).

- Pachycereus schottii o senita - Se utiliza para tratar padecimientos relacionados con los mareos o atarantamiento recurrente, se deja reposar la pulpa en agua fría y se toma por las mañanas (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

Uso alimenticio por etnia

Seris

Stenocereus alamosensis o sina. La etnia seri consume fresco el pequeño fruto de la senita pero no las almacenan debido a su sabor amargo (Little, 2020).

Simmondsia chinensis. o jojoba. Los seris ocasionalmente comían los frutos de jojoba como alimento de supervivencia, pues no son considerados comida, e incluso se dice que puede provocar diarrea.

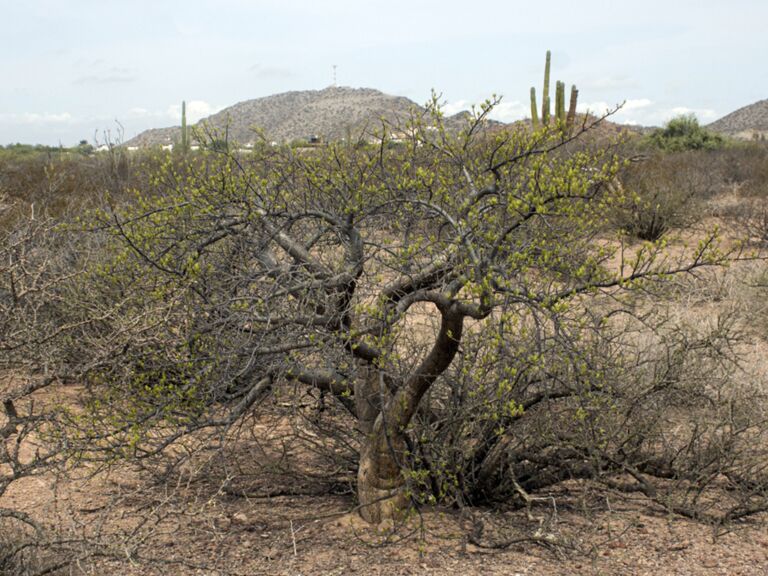

Parkinsonia microphylla o palo verde. Los seris secan las vainas al sol, las frotan para liberar las semillas, después estas se tuestan, muelen y cuecen en agua; aparte de lo anterior, se pueden cocinar con carne, comer los frutos crudos, secos o molidos y preparados como atole. Fue un alimento tradicional importante y la harina obtenida podía ser almacenada durante un largo tiempo (Felger & Moser, 1976; Celaya et al., 2021).

Las flores se comen frescas o cocidas en agua, la preparación cocida lleva aceite de tortuga o miel (Felger & Moser, 1985).

Olneya tesota A. Gray o palo fierro. Se cuecen las semillas dos veces en agua hasta que se ablandan y la cascara flota a la superficie. Se comen las semillas enteras o molidas y saladas, dicen que tiene sabor a mantequilla de maní. También suelen hervir las semillas con carne (Felger & Moser, 1976).

Pachycereus schottii o senita. Se consume el fruto fresco de la sinita (Felger & Moser, 1976).

Ferocactus wislizenii o biznaga-barril. Se consumen las flores, así como los retoños cocidos en agua y azúcar, la pulpa llena de agua se utilizaba en caso de emergencia para hidratación (Little, 2020).

El fruto es una importante fuente de alimento para los seris y para la fauna silvestre (INIFAP, 2004). Con la pulpa de la biznaga se realiza un dulce pero debido a la extracción excesiva de individuos, las poblaciones disminuyeron y la práctica se abandonó en Estados Unidos, sin embargo, en México se sigue vendiendo dulce de biznaga (Little, 2020).

Cylindropuntia fulgida o choya. El fruto de esta choya ha sido ampliamente, especialmente para la etnia Seri fue un alimento importante gracias a su gran cantidad de azúcar y sabor, estos frutos se comían todo el año ya sea tostados o crudos (Celaya et al., 2021).

Agave angustifolia o bacanora. Para las comunidades fue un alimento importante, utilizaban el tallo de la planta sin hojas, a lo que llaman “corazón”, y lo cocían dentro de un pozo. Con la misma base también producían una harina comestible (Celaya et al., 2021). Además, las larvas de insectos que se alimentan de la planta se consideran un alimento especial.

Guarijíos

Los estudios etnobiológicos realizados con relación a esta etnia indican una problemática relativamente reciente en el aspecto alimenticio. El problema no es que hoy día los Guarijío puedan acceder a otro tipo de alimentos, sino que muchos de éstos no tienen las cualidades alimenticias naturales que ofrecería un fruto de papachi o una fresca raíz de chichivo, y que finalmente, su substitución está afectando negativamente la salud, especialmente la de la población joven.

Mezquite: Consumen su fruto

Yaquis

Para los yaquis existe gran variedad de plantas preciadas en su alimentación: el chiltepín, el yoyomo, guamúchil, la guayaba, el higo, los nopales, el orégano, la pitaya y verdolaga.

Carnegiea gigantea o saguaro: Usan las semillas tostadas y molidas para fabricar una pasta oleosa similar a la mantequilla, esta es rica en proteínas y aceite, de sabor agradable (Pater & Siqueiros, 2000).

Mayos

Pitaya: El fruto de pitaya ha sido componente importante de la dieta Mayo, llegando a comerse hasta 50 pitayas en un día, anteriormente se cosechaban y conservaban para producir vino (Yetman & Van Devender, 2002).

Stenocereus alamosensis o sina: Para la etnia mayo es común el consumo del fruto de senita como alimento

Uso medicinal

La principal estrategia para lograr en las últimas décadas la integración de las medicinas tradicionales a los tratamientos convencionales, ha sido la investigación con plantas medicinales para comprobar de manera científica su eficacia. Además de su difusión entre las culturas, esta apertura a tratamientos alternos, ayuda para la preparación formal de recursos humanos especialistas en medicina tradicional (Esquivel, et al., 2012).

Uso medicinal por especie

- Sangregado - Es un excelente cicatrizante, desinflamante y se aplica en el tratamiento de úlceras estomacales, gastritis crónicas, y como analgésico. La corteza y el látex son los elementos más utilizados por los médicos tradicionales y el modo de preparación varía de acuerdo a la aplicación. Entre los usos más comunes están las infecciones de la piel por hongos, bacterias y virus (herpes labial), gingivitis y problemas digestivos (Ortega, 2011).

- Stenocereus alamosensis o sina - Se han utilizado los frutos para aliviar dolores de reumatismo y de picaduras de insectos. Con las cascaras del fruto maduro se realiza un té que puede curar el sarpullido (Yetman & Van Devender, 2002).

- Pachycereus pringlei o cardón - Los usos medicinales de esta planta son similares al saguaro. Se ha utilizado para curar heridas con o sin hemorragia, para tratar llagas y picaduras de insectos. Además, se indica su uso para diabetes, debilidad cardiaca, afecciones de los riñones, así como para bajar inflamaciones y la fiebre (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

- Mammillaria grahamii o cabeza de viejo - Se ha utilizado la cabeza de viejo para curar el dolor de oídos, los zumbidos y la sordera, primero se hierve un trozo de la pulpa en una taza de agua, se enfría hasta que esté tibio y se colocan en los oídos pequeñas gotas durante la noche. Esto también se ha utilizado para curar enfermedades pulmonares tomándose el agua mezclada con la pulpa (Álvarez & Cassiano, 2003; Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009). Aplicación local. Funciona contra infecciones en los oídos (tallo tatemado en ceniza caliente, exprimido y el líquido aplicado en gotas (Bañuelos, 1999).

- Pachycereus schottii o senita - Se utiliza para tratar padecimientos relacionados con los mareos o atarantamiento recurrente, se deja reposar la pulpa en agua fría y se toma por las mañanas (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

- Larrea tridentata o gobernadora - Algunas tribus de sonora utilizaban las hojas para cicatrizar heridas y sanar hematomas, y mezcladas con ramas se utilizaba para curar la artritis (Little, 2020). Una rama hervida en un litro de agua se utiliza para tratar la calentura de frío tomándose tres veces al día, y para tratar problemas de fertilidad se toma un vaso de agua al día (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

- Carnegiea gigantea o saguaro - Para tratar reumas se aplica una rebanada de tallo previamente calentada sobre la zona de dolor (Álvares & Cassiano, 2003). Para picaduras de animales y llagas, se corta una rebanada, se quitan las espinas y se calienta en las brasas, se envuelve en un trapo y se aplica en el área afectada (Verde y Franco, 2003), los pimas particularmente lo usan para el flujo de leche de una madre después del parto (USDA, 2008).

- Bursera microphylla o torote - Se utilizan los aceites aromáticos para sanar heridas y piquetes de mantarraya (Little, 2020).

- Agave angustifolia o bacanora - Se ha utilizado para curar problemas de deshidratación, calambres, picaduras de insecto y piedras en los riñones (Bañuelos & Salido, 2012).

Uso medicinal por etnia

Seris

Los seris usaban medicinalmente más de 106 especies de plantas en 88 géneros trece de ellas eran cactáceas , además de 17 especies de animales y un mineral. Esta mínima cantidad de especies podría explicarse por la marcada predilección hacia plantas con aceites y resinas volátiles, también por los alcaloides y saponinas, ya que el sabor del parénquima de la mayoría de los cacti columnares no es agradable al paladar (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Opuntia biggelovii (choya güera). - Hierven el corazón de la raíz y el té se usaba como diurético (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Cylindropuntia bigelovii o cholla güera - Utilizan la raíz de la cholla para curar la fiebre, se deja reposar la raíz en agua y se toma tres vasos al día. Para curar el dolor de cintura, la raíz se hierve en agua y se toma como agua de uso (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

- Opuntia fulgida (choya) - La goma, molida y mezclada con agua es remedio para la diarrea y la respiración cortada. Si persiste la diarrea, se toma la cáscara carnosa cocida con un poco de pulpa y semillas (Álvarez & Cassiano, 2003). Como remedio para el corazón y para el dolor de muelas, se quitaban las espinas y la piel de los artículos frescos, se hierve la porción interior y se tomaba el líquido. La corteza interior de las raíces junto con las hojas de Argemone sp. se preparaban en infusión para problemas urinarios (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Peniocereus striatus o jaramatraca - Planta utilizada por los seris para curar hinchazones, utilizaban las raíces tuberosas, las cuales se pelaban, molían, salaban, calentaban en aceite y se colocaba sobre la parte hinchada. También, la raíz se molía y salaba para aplicarse en la cabeza y endurecer la fontanela. Se menciona que fue conocida como la raíz maravilla ya que la infusión de esta planta curaba enfermedades del estómago, pero en forma de polvo se usaba para curar calenturas y hemorragias nasales. La raíz se masticaba para aliviar el dolor de muelas (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Olneya tesota A. Gray o palo fierro - Suelen hervir las semillas con carne (Felger y Mose, 1976). Así mismo, utilizan el palo fierro para curar la insolación remojando en agua fría la cáscara del fruto y consumiéndose como agua de uso (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

- Larrea tridentata. o gobernadora - Usan la hediondilla para tratar dolores musculares o reúmas, mezclando ramas de la planta junto a romerillo en frascos con alcohol para después frotar en el área de dolor (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009). A pesar de los usos históricos de esta especie, existen algunos estudios que advierten de posible toxicidad en las preparaciones tradicionales, aunque generalmente las dosis en los tratamientos naturales no son peligrosas, se debe tener cuidado (Arteaga et al., 2005).

- Ferocactus emory o biznaga - Utilizan la pulpa del cactus barril como cataplasma para aliviar el dolor de heridas (Dimmitt, 2000). A este cactus, dieron el nombre de “barril que mata” dado que al ingerir la pulpa o agua de la planta causa náuseas, diarrea y parálisis temporal (Dimmitt, 2000).

- Cylindropuntia fulgida o choya - Los usos medicinales de la choya incluyen tratamiento para la diarrea, mediante la cocción de la cáscara carnosa con pulpa y semillas; como remedio para el corazón y dolor de muelas, en el cual se hierve la porción interna de los tallos y se consume en forma líquida. Para problemas urinarios, la corteza interna de las raíces junto a hojas de Argemone, se preparaban en infusión para consumo (Álvarez & Cassiano, 2003).

Guarijíos

- Mezquite - Se usa la corteza, hojas resina y raíz para el mal de ojo, fiebre y sarampión.

- Ocotillo - Se usan las hojas y ramas para el susto y resfriado.

- Torote - Se usa la corteza para cortaduras.

Yaquis

Las plantas más reconocidas por la población yaqui son las plantas medicinales. Estas son utilizadas para aliviar algún problema de salud entre la población; solamente la biznaga (Ferocactus wislizenii), epazote (Dysphania ambrosioides), granada (Punica granatum), higo (Ficus carica), igualama (Vitex mollis), mostaza (Brassica campestris L.), verdolaga (Portulaca oleracea) no se consideran como tales.

- Pitaya - Se utiliza para curar la mordedura de víboras: se cortan dos o tres puntas, se ponen a rescoldar de 10 a 15 minutos, se parten a la mitad y se ponen sobre la herida (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

- Olneya tesota A. Gray o palo fierro - Para los dientes flojos, los yaquis hacen gárgaras con el cocimiento de la raíz, y para el asma se toma el agua con hojas de palo fierro reposadas durante una noche (Gordon et al., 1996).

Mayos

- Pitaya - Se ha empleado para el tratamiento de la picadura o mordedura de un animal ponzoñoso: "se ve como un golpe interno y causa hormigueo, dolor e hinchazón y puede llegar a trabar a la persona"; se toma como agua de uso el cocimiento de la pulpa, o bien, se aplican en la zona donde se produjo el piquete o la mordedura, rebanadas previamente calentadas y se amarran con un trapo o faja (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009). Para problemas estomacales y detener hemorragias en mujeres, se han utilizado las cascaras secas preparadas en té.

- Olneya tesota A. Gray o palo fierro - Los pobladores de la etnia mayo machacan la corteza del árbol, la hierven y la toman en un vaso para curar el dolor de estómago hasta que se quite la diarrea (Gordon et al., 1996).

Pápagos

- Larrea tridentata. o gobernadora - Los indios pápago la preparan con fines medicinales para las extremidades rígidas, las mordeduras de serpientes y los cólicos menstruales (Wignall y Bowers 1993).

Usos para construcción

Guarijíos

Mezquite. Construyen vigas y horcones para viviendas y ramadas.

Pápagos

Carnegiea gigantea o saguaro. El pueblo Tohono O’odham lo usa como material para casas, cercos, enramadas, y para construir la herramienta para cosechar los frutos (Pater and Siqueiros, 2008). Son utilizadas por los Pimas para hacer cunas para bebés.

Seris

Carnegiea gigantea o saguaro.Utilizan su madera para las paredes de su casa (USDA, 2008).

Pachycereus schottii o senita. La madera era utilizada para construcción de paredes (Felger & Moser, 1976).

Mayos

Pitaya. La etnia mayo ha utilizado las costillas de la pitaya para producir cercas, paredes, techos y muebles.

Uso ritual general

- Pachycereus pringlei o cardón - Era común utilizar a esta planta para colocar a los bebés muertos al nacer en una caja dentro la bifurcación del tronco. La placenta después se enterraba en la base de cinco plantas de cualquier especie y ceniza en la superficie, para que los coyotes no la desenterraran. Otros usos son, para invocar la buena suerte clavando en el tallo objetos, como conchas de almeja; para atraer nubes y la lluvia se horadaba la raíz y se llenaba de agua. Se creía que los cardones habían sido personas tal como el saguaro (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Cylindropuntia bigelovii o cholla güera - La cholla también se consideraba mágica-religiosa, cuando una muchacha joven moría, se le guardaba luto por cuatro días, se utilizaba la madera de esta cholla para quemar las pertenencias personales. La comida preparada con esta planta se utiliza para la ceremonia de pubertad (Álvarez Palma & Gianfranco, 2003). Al igual que otras cactáceas, se pensaba que esta cholla fueron personas en el pasado (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Carnegiea gigantea o saguaro - Se le han otorgado poderes mágicos-religiosos para detener la lluvia, para ello se solía prender fuego a un saguaro, por otro lado, históricamente también se creía que estas plantas fueron personas en el pasado (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Bursera microphylla o torote - Entre los principales usos del torote está la utilización de su goma aromática conocida como “copal”, la cual ha sido ampliamente usada en medicina y en forma de incienso durante ceremonias religiosas. Se creía que esté árbol poseía un poderoso espíritu y este se presentaba durante las ceremonias (Little, 2020).

- Agave angustifolia o bacanora - Esta especie de agave tiene un alto valor etnobiológico en zonas mezcaleras, la Sierra oriental y zona sur de Sonora, donde se encontraban los grupos indígenas mayo y guarijío. El mezcal es una bebida alcohólica de gran importancia, los indígenas utilizaban esta bebida en ceremonias y fiestas, consideradas actos trascendentales en sus vidas (Bañuelos & Salido, 2012).

Uso ritual por etnia

Seris

La religión heredada desde tiempos prehispánicos, se orientaba alrededor de la creencia de un gran número de espíritus, donde los más poderosos se identificaban con representantes del mundo animal y vegetal (Álvarez & Cassiano, 2003); incluso los procesos medicinales revestían un contenido mágico, principalmente porque la eficacia terapéutica residía en un poder invisible que se manifestaba en el espíritu de muchas plantas con diferentes intensidades (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Sahuaro - Utilizado para parar la lluvia, en el cual se encendía un fuego contra un saguaro; la placenta de los recién nacidos se enterraba en la base de esta planta o de un cardón. Mitológicamente se creía que en el pasado los saguaros habían sido personas (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Lophocereus Schottii (senita) - En la mitología de creación, la senita fue de las primeras, es por ello que posee un espíritu muy fuerte, por medio del cual se puede poner una maldición sobre el enemigo. Hay que abrir un hoyo en el tronco hacia el sur e introducir algún objeto del enemigo. Para evitar que la maldición se revierta, hay que masticar un pedacito de senita junto con cualquier otra planta nativa y pintarse cruces en la cara (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Pachycereus pringlei (cardón, sahueso) - Los bebés muertos al nacer se ponían en una caja en la bifurcación del tronco. La placenta se enterraba en la base con cinco plantas de cualquier especie y ceniza en la superficie, para que los coyotes no la desenterraran. Se podía invocar la buena suerte clavando en el tallo objetos, como conchas de almeja. Para atraer nubes y lluvia se horadaba la raíz y se llenaba con agua (Álvarez & Cassiano, 2003). Mitología: se creía que en el pasado los cardones habían sido personas.

- Stenocereus thurberi (pitahaya dulce) - Para parar el viento, se corta un brazo de la planta, se quitan espinas, piel y se corta en ocho rebanadas, que se llevan al campamento en un palo, se ponen en el fuego y se echan una a una en el mar (Álvarez & Cassiano, 2003)

- Ferocactus covillei (biznaga) - Uso mágico religioso: para pintura facial utilizada en rituales. La base de las espinas tiernas se maceraba y se obtenía un tinte color rosa que se aplicaba en las mejillas (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Opuntia biggelovii (choya güera) - Cuando una muchacha cercana a la pubertad moría, se guardaba un luto de cuatro días; sus pertenencias personales y la comida preparada para la ceremonia de la pubertad se quemaban en un fuego encendido con madera de esta choya (Álvarez & Cassiano, 2003). Mitología: se creía que en el pasado estas plantas habían sido personas (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Opuntia fulgida (choya) - Los artículos secos se ponían sobre los entierros, para desalentar a los coyotes (Álvarez & Cassiano, 2003). Mitología: la goma exudada era alimento del espíritu más importante del desierto (Álvarez & Cassiano, 2003).

- Pachycereus schottii o senita - Los seris, además, creían que la sinita fue de las primeras plantas en formarse, por lo que proveía de buena suerte al insertar conchas de almejas, leña u otros objetos en los brazos del cactus (Little, 2020).

- Ferocactus wislizenii o biznaga-barril - En la comunidad seri se tiene la creencia que tras la gran inundación de Tastiota un grupo de personas desapareció y estas regresaron en forma de biznaga, también se cree que las nubes provienen de las biznagas (Little, 2020; Álvarez & Cassiano, 2003).

Guarijíos

- Torote: Se utiliza su madera para elaborar máscaras de pascola para sus rituales, así como platos y tazones.

Mayos

- Pitaya - La primera flor que dan las pitayas es empleada en la magia amorosa: "se corta ya abierta y se reza sobre cada hojita para conseguir la atención de la muchacha que lo está vacilando". Este ritual se repite 3 días y el tercer día "ya viene la muchacha" (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009).

Pápagos

- Carnegiea gigantea o saguaro - En una costilla los pápagos tallan eventos importantes y les sirve como calendario (Pater & Siqueiros, 2000). La cosecha del primer fruto marcó en el pasado prehispánico el principio del año entre Pápagos y Pimas (USDA, 2008).

Artesanía e industria

En la actualidad la explotación industrial de algunas plantas como el palo fierro produce una gran asimetría y daño respecto a las actividades productivas de artesanos indígenas quienes viven exclusivamente de esta actividad (Durand, 1996).

Palo fierro – El palo fierro también se usa para la manufactura de artesanías, principalmente para la talla de figuras. Estos productos son vendidos en los mercados locales y en tiendas de varios puntos de Estados Unidos y la República Mexicana (Durand, 1996).

Agave angustifolia o bacanora – La fibra de las hojas se utiliza para tejer morrales, instrumentos de carga y trampas muy ingeniosas para la caza de animales. Las hojas también son utilizadas en la producción de un jabón natural espumoso (Bañuelos & Salido, 2012).

Seris

Existen dos tipos de artesanos que utilizan el palo fierro como materia prima, por un lado los indios seris que realizan este trabajo desde hace algunas décadas, manualmente y en pequeña escala; y los habitantes de ciudades, poblados de Sonora y Baja California, que comenzaron a realizar esta actividad después de la gran aceptación que tu vieron en los mercados (Durand, 1996).

Los artesanos no indígenas fabrican las piezas en grandes cantidades, valiéndose para ello de herramientas eléctricas, lo que incrementa la demanda y el consumo de madera de palo fierro. Esta asimetría en las técnicas de producción ha provocado que el mercado y el número de artesanos seris disminuya drásticamente (Durand, 1996).

Larrea tridentata. o gobernadora – Los seris utilizaban una sustancia café rojiza que aparecía en las ramas por las excreciones del insecto escama Tarcardiella larrea, la sustancia era derretida y se hacían bolas que se utilizaban como pegamento para reparar ollas, tapaderas, mangos de arpones y pegar puntas de flechas (Little, 2020). Con esta sustancia también se pintaban al final del palo de las flechas seris tres círculos negros para identificarlas.

Bursera microphylla o torote – La madera del torote fue utilizada por los seris para construir partes de lanchas, cajas, elaboración de figuras sacras, sonajas y otros objetos. Con la corteza del torote se realizan cestos tejidos al que llaman “coritas”.

Cosmético

Seris

Simmondsia chinensis. o jojoba – Utilizaban el fruto molido de la jojoba con ramitas de Bursera microphylla para producir shampoo (Felger & Moser, 1985).

Combustible

Olneya tesota A. Gray o palo fierro – Durante años el palo fierro se ha utilizado para leña debido a su alta densidad, lo cual genera mucho calor y no deja tanta ceniza (Little, 2020).

Bursera microphylla o torote – Para ahuyentar abejas, los seris utilizaban el humo producido por la madera seca del torote (Little, 2020).

Mayos

Pitaya – La etnia mayo la utiliza para combustible en hornos

Ferocactus wislizenii o biznaga-barril – La etnia seri utilizaba las espinas de esta biznaga para elaborar tatuajes y los pigmentos de las flores se utilizaban para elaborar pintura facial (Álvarez & Cassiano, 2003).

Forraje

Palo verde – Es una especie clave en los ecosistemas del Desierto Sonorense y una planta con potencial para reforestación de terrenos degradados del desierto Sonorense (Sosa; et al., 2018).

Seris

Parkinsonia microphylla o palo verde – Esta especie es consumida por el ganado bovino y la fauna silvestre, existe información de la alta calidad nutricional de sus flores y semillas (Velázquez, 1997).

Larrea tridentata. o gobernadora – Esta especie puede llegar a ser consumida por fauna silvestre o ganado, sin embargo, contrario al palo verde, está especie tiene bajo valor forrajero y puede ser perjudicial en el sentido de ser invasora, ya que un mal manejo puede aumentar su densidad en los agostaderos naturales (INIFAP, 2004).

Ornamental

- Fouquieria splendens / ocotillo - Históricamente, los seris han utilizado el ocotillo en la construcción de “cercos vivos” para viviendas y actualmente esta actividad continúa realizándose (INIFAP, 2004).

- Ferocactus emory o biznaga - Actualmente, la biznaga es una especie de interés ornamental para la decoración de jardines desérticos (INIFAP, 2004; Celaya et al., 2021).

- Ferocactus wislizenii o biznaga-barril - Se usa de manera legal e ilegal también con fines de jardinería, sin embargo, la extracción ilegal amenaza localmente las poblaciones de esta planta (Burquez & Felger, 2017).l

- Cylindropuntia fulgida o choya - En la actualidad, esta especie ha tenido un impacto económico importante como especie ornamental, sin embargo, debido a sus espinas, puede causar problemas al dañar al ganado o vehículos.

Yaquis

Existen especies que se utilizan con fines de diversión y para mejorar el paisaje, entre ellas se consideran solo las especies de carrizo, guamúchil, sitabaro, mezquite y pitaya.

También la guayaba, mezquite, palo de brasil, palo fierro y pitaya son utilizadas para este fin, porque estas plantas tienen como característica su frondosidad, su colorido y que ofrecen una vista agradable del hogar en la comunidad.

Armas para caza

Seris

Jatropha cinérea o sangregado – Los tallos de J. cinerea presentan exudación que contiene una savia cristalina con un ligero toque amarillento, esta savia mancha la ropa de manera permanente y al ser tóxica fue utilizada por los seris para envenenar las flechas cuando no utilizaban el frijol saltarín (Sebastiania bilocularis) (Little, 2020).

Larrea tridentata o gobernadora – Los seris utilizaban una sustancia café rojiza que aparecía en las ramas por las excreciones del insecto escama Tarcardiella larrea; la sustancia era derretida y se hacían bolas utilizadas como pegamento para adherir las puntas de flechas (Little, 2020).

Alanís Flores, Carlos; Velazco Macías, Carlos. (2008). Importancia de las cactáceas como recurso natural en el noroeste de México. En: Ciencia UANL, año/vol. XI, núm 001. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/402/40211102.pdf

Álvarez Palma, Ana; Cassiano, Gianfranco. (2003). Uso alimenticio y medicinal de las cactáceas entre los seris de Sonora. En: Dimensión Antropológica, año 10, vol. 27. Disponible en: http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=879

Arteaga S.; et al. (2005). Larrea tridentata (Creosote bush), an abundant plant of Mexican and US-American deserts and its metabolite nordihydroguaiaretic acid. J Ethnopharmacol. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874105000899?via%3Dihub

Bañuelos Flores, Noemí; Salido Araiza, Patricia. (2020). Enredados con la sierra. Las plantas en las estrategias sostenibles de sobrevivencia del grupo indígena Guarijío/Marukawe de Sonora México. En: Tecnología en marcha, núm. 1, vol. 33. Disponible en: https://doi.org/10.18845/tm.v33i1.3849

Bañuelos, 1999

Bañuelos Flores, Noemí; Salido Araiza, Patricia. (2012). El mezcal en Sonora, México, más que una bebida espirituosa. Etnobotánica de Agave angustifolia Haw. En: Estudios Sociales Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional, núm. 2. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41724972008

Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. (2009). Disponible en: http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/

Burquez-Montijo, A. (2017). Ferocactus emoryi (versión modificada de la evaluación de 2013). La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 2017: e.T151830A121509902. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T151830A121509902.en. Descargado el 20 de julio de 2021.

Celaya, H.; et al. (2021). Plantas nativas más comunes de las zonas áridas de Sonora. Universidad de Sonora. ISBN: 9786075182612

Chávez Mejía, Cristina; Herrera Tapia, Francisco. (2018). Acercamiento al conocimiento tradicional y a los recursos bioculturales. En: Conocimiento ambiental tradicional y manejo de recursos bioculturales en México. Análisis geográfico, ecológico y sociocultura. Disponible en: http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/94402

Dimmitt, M. A. (2000). Flowering plants of the Sonoran Desert. En: A natural history of the Sonoran Desert S. J. Phillips and P. Wentworth. Eds. Arizona-Sonoran Desert Museum. ASDM Press. Tucson, Az.

Durand, Leticia. (1996). El palo fierro, especie clave del Desierto de Sonora. Ciencias, núm. 43, julio-septiembre, pp. 24-26. [En línea]. Disponible en: https://www.revistacienciasunam.com/en/185-revistas/revista-ciencias-43/1747-el-palo-fierro,-especie-clave-del-desierto-de-sonora.html#:~:text=El%20palo%20fierro%20(Olneya%20tesota,de%2015%20metros%20de%20altura.

Esquivel, Edgar; et al. (2012). Plantas utilizadas en la medicina tradicional mexicana con propiedades antidiabéticas y antihipertensivas. En: Biológicas, vol. 14, núm. 1. Disponible en: https://www.biologicas.umich.mx/index.php?journal=biologicas&page=article&op=view&path%5B%5D=125

Felger, R. S. & Moser, M. B. (1985). People of the desert and the sea. Ethnobotany of the Seri. Tucson, Arizona: University of Arizona Press.

Felger, R. S., & Moser, M. B. (1976). Seri Indian food plants: Desert subsistence without agriculture. Ecology of Food and Nutrition, 5(1), 13–27. doi:10.1080/03670244.1976.9990441

Fernández Palmar, N.; et al. (2010). El mezquite (Prosopis velutina) del desierto de Sonora. En: Estudios y propuestas para el medio rural (Tomo VII). ISBN: 968-558-810-0. Disponible en: http://uais.edu.mx/Documentos/TomoVII.pdf

Gordon, D. J., Salazar, S. F. M., & Estudillo, R. L. (1996). Compendio fitoquímico de la medicina tradicional herbolaria de Sonora. Universidad de Sonora.

Gutiérrez García, Georgina; et al. (2020). Conocimiento y práctica de la herbolaria en el Estado de México, pautas hacia la sustentabilidad. En: Agrociencia, vol. 54, núm. 8. Disponible en: https://agrociencia-colpos.mx/index.php/agrociencia/article/view/2301

Hernández Flores, Sergio; Vargas Licona Guadalupe. (2021). Acitrón, dulce elaborado con especies en riesgo de extinción. En: UNO Sapiens Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No. 1, vol. 4, núm. 7. Disponible en: https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa1/article/view/7283

INIFAP. (2004). 101 plantas de los matorrales del centro de Sonora. Libro técnico No. 1. Hermosillo, Sonora.

Little, W. (2020). Plantas desérticas de Bahía de Kino y localidades vecinas. Universidad de Sonora.

Loera Carrera, Denisse de; Arjona Ruiz, C. del Socorro. (2020). Medicina tradicional: una herencia ancestral y fuerte de conocimiento científico. En: Universitarios Potosinos, núm. 252.

López, Argenis; Velázquez, Lisandro. (2020). Estudio etnobotánico sobre el uso de plantas medicinales asociadas al conocimiento local. [Tesis]. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Facultad de Ingeniería.

Medina García, Alfredo. (2017). Jojoba Simmondsia chinensis: cultivos de zonas áridas. [Presentación]. Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Agrícolas. Disponible en: https://docplayer.es/87223986-Jojoba-simmondsia-chinensis-unidad-de-aprendizaje.html

Montes Rentería, Rodolfo; et al. (2022). Plantas útiles para la etnia Yaqui en Sonora, México. En: Revista de Geografía Agrícola, núm. 68. Disponible en: https://chapingo-cori.mx/geografia/geografia/article/view/r.rga.2022.68.07

Ortega Jiménez, R.; et al. (2011). Evaluación antifúngica in vitro de extractos etanólicos de “sangregado” (Croton draco Schltdl. & Cham.). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/266023538_Evaluacion_de_la_actividad_antifungica_in_vitro_de_extractos_etanolicos_de_sangregado_Croton_draco_Schltdl_Cham

Oses Gil, Alejandro (2010). El lenguaje de la etnobotánica. Boletín Antropológico, vol. 28 núm. 79. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71224325004

Pater & Siqueiros, 2000

Pinkava, D.J., Baker, M. & Puente, R. (2020). Cylindropuntia fulgida (amended version of 2017 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T152447A183112527. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T152447A183112527.en. Downloaded on 12 September 2021.

Pulido Silva, María T.; Cuevas Cardona, Consuelo. (2020). La etnobiología en México vista a la luz de las instituciones de investigación. En: Revista Etnobiología, vol. 19, núm. 1. ISSNe 2448-8151; ISSN 1665-2703. Disponible en: https://revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/376

Reyes-Carcaño M., Chávez Mejía M. C., Moctezuma Pérez S., & Ramírez Torres J. L. (2021). El paisaje biocultural de la herbolaria mazahua: el caso de dos comunidades del Estado de México. Cuadernos Geográficos, 60(3), 277-296. Disponible en: https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v60i3.18372

Ríos Saucedo, Julio César; et al. (2012). Diagnóstico de las reforestaciones de mezquite y métodos para incrementar su sobrevivencia en Durango, México. Revista Chapingo, Serie Zonas Áridas, vol. XI, núm. 2. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=455545059001

Romo Salazar, Carlos; et al. (2017). Estrategia para el conocimiento y uso sustentable de la biodiversidad del Estado de Sonora. Comisión de Ecología y desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. Disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/region/eeb/files/28_SON_EEB.pdf

Rosado May, Francisco. (2014). Las plantas medicinales: síntesis de saberes ancestrales y recursos genéticos, resultado de coevolución cultura‐naturaleza. Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/283713131_LAS_PLANTAS_MEDICINALES_SINTESIS_DE_SABERES_ANCESTRALES_Y_RECURSOS_GENETICOS_RESULTADO_DE_COEVOLUCION_CULTURA—NATURALEZA_MEDICINAL_PLANTS_SINTHESIS_OF_MILENNIAL_SABERES_ON_NATURAL_RESOURCES_COEVOLUT

Rozzi, Ricardo; et al. (2014). Filosofía ambiental de campo: ecología y ética en las redes LTER-Chile e ILTER. Bosque (Valdivia), vol. 35, núm. 3. Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/S0717-92002014000300019

Scarpa, Gustavo; Pacor, Paola. (2015). Etnobotánica y religiosidad indígena chorote: el árbol eje del mundo y de la regeneración inagotable. En: Revista de Antropología Iberoamericana, vol. 10, núm. 1. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62338827005

Sosa Castañeda, Jesús; et al. (2018). Protección contra la herbivoría en reforestación de terreno árido degradado, con palo verde (Parkinsonia microphylla Torr.). En: Ecosistemas y recursos agropecuarios, vol. 6, núm. 18. Disponible en: https://doi.org/10.19136/era.a6n18.2037

USDA, 2008

Velázquez, C. J. (1997). Importancia y valor nutricional de las especies forrajeras de Sonora. Hermosillo, Mexico: Editorial UniSon.

Verde y Franco, 2003

Villarreal-Ibarra et al., 2014

Wignall y Bowers 1993

Yetman, D., & Van Devender, T. R. (2002). Mayo ethnobotany. University of California Press.

Aguirre Molina, Alejandra. (2004). El ritual de autosacrificio en Mesoamérica. En: anales de Antropología, vol. 38. Disponible en: http://revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/viewFile/16575/15783#:~:text=El%20autosacrificio%20era%20b%C3%A1sico%20para,de%20alg%C3%BAn%20dios%20o%20ancestro.

Alanís Flores, Glafiro; Foroughbakhch, Rahim. (2008). Antiguos grupos étnicos del norte de Nuevo León y el uso de la flora nativa. En: Ciencia UANL, vol. XI, núm. 2. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/402/40211203.pdf

Beltrán Rodríguez, Leonardo; García Madrid, Ignacio; Saynes Vásquez, Alfredo. (2017). Apropiación cultural de una planta europea en la herbolaria tradicional mexicana: el caso del ajenjo (Artemisia absinthium L. Asteraceae). En: Revista etnobiología, vol. 15, núm. 2. Disponible en: https://revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/135

Domínguez, Guillermina. (2011). Evaluación de la actividad antifúngica in vitro de extractos etanólicos de sangregado (Croton draco Schltdl. & Cham.). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/266023538_Evaluacion_de_la_actividad_antifungica_in_vitro_de_extractos_etanolicos_de_sangregado_Croton_draco_Schltdl_Cham

Esquivel, Patricia (2004). Los frutos de las cactáceas y su potencial como materia prima. En: Agronomía Mesoamericana, vol. 15, núm. 2. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43715212

Friedberg, Claudine. (2013). La etnobiología mexicana. En: Revista etnobiología, vol. 11, núm. 3. Disponible en: https://revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/182

Guarnizo Losada, María A. ; Rosero Toro, Jeison; Íquira Guzmán, Yury. (2022). Estudio etnobotánico con estudiantes de grado 5° de la escuela rural mixta el Colorado, del resguardo indígena de Cohetando, Páez, Cauca. En: Revista U.D.C.A Actualidad y Divulgación Científica, vol. 25, Supl. 1:e2149. Disponible en: https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/2149

Hernández Falcón, Julio; Alba Leonel, Adela. (2020). La filosofía de la medicina complementaria. En: Revista de Enfermería Neurológica, vol. 19, núm. 1. Disponible en: https://revenferneurolenlinea.org.mx/index.php/enfermeria/article/view/281

Luna Morales, César. (2002). Ciencia, conocimiento tradicional y etnobotánica. En: revista Etnobiología, vol. 2, núm. 1. Disponible en: https://revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/view/51

Martínez Ruiz, Rosa; et al. (Coordinadores).(2010). Estudios y propuestas para el medio rural (Tomo VII). Disponible en: http://uais.edu.mx/Documentos/TomoVII.pdf

Martínez Alfaro, Miguel A. (2006). La etnobotánica: metodología, desarrollo y orientaciones en México. En: revista Etnobiología, vol. 10, supl. 1. Disponible en: https://revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/article/download/334/328/

Martínez Alfaro, Miguel A. (1994). Estado actual de las investigaciones etnobiológicas en México. En: Boletín de la Sociedad Botánica de México, núm. 55. Disponible en: https://www.botanicalsciences.com.mx/index.php/botanicalSciences/article/download/1450/1104/

Ordoñez, María de Jesús (coordinadora). (2018). Atlas biocultural de huertos familiares en México. Disponible en: https://ru.crim.unam.mx/xmlui/handle/123456789/739

Pardo de Santayana, Manuel; Gómez Pellón, Eloy. (2003). Etnobotánica: aprovechamiento tradicional de plantas y patrimonio cultural. En: Anales del Jardín Botánico de Madrid, vol. 60, núm. 1. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/556/55660112.pdf

Ríos Reyes, Álvaro; Alanís Flores, Glafiro; Favela Lara, Susana. (2017). Etnobotánica de los recursos vegetales, sus formas y manejo en Bustamante Nuevo León. En: revista Mexicana de Ciencias Forestales, vol. 8, núm. 44. Disponible en: http://cienciasforestales.inifap.gob.mx/index.php/forestales/article/view/106

Uscanga Uscanga, Iván. (2015). Una mirada al conocimiento indígena (Etnobiología). Universidad veracruzana. Disponible en: https://cdigital.uv.mx/handle/123456789/48502